Vivimos momentos extraños. El pasado diciembre, en Estados Unidos había unos 5,5 millones de trabajos sin cubrir, según la Oficina de Estadística Laboral. Sectores como los de construcción, enfermería, producción industrial o transporte de mercancías por carretera ya han advertido de la falta de mano de obra. Al mismo tiempo, los expertos y empresarios – incluyendo algunos de los que han impulsado la revolución tecnológica –están haciendo predicciones cada vez más negativas sobre los efectos inminentes de la robotización.

La gran pregunta es, por supuesto, qué hacer al respecto. Argumentar reflexivamente en contra del despliegue de la tecnología te encasilla como ‘ludita’, contrario a la eficiencia y al progreso. Imagina todo lo que habríamos perdido como sociedad en cuanto a productividad, si hubiésemos mostrado más resistencia a los automóviles para proteger el empleo de los fabricantes de coches de caballos, o a los cajeros automáticos para defender a los empleados de banca. La historia nos dice que, si no puedes vencer a la tecnología, o te unes a ella o te apartas de su camino.

Otra alternativa, es buscar la forma de mitigar los costes sociales y pérdidas económicas que mucha gente sufriría. ¿Cómo? A través de mecanismos que permitan a los disruptores ayudar a costear las necesidades sociales. Nada menos que Bill Gates, fundador de Microsoft, un filántropo de vanguardia y un oráculo de las tendencias sociales, sugirió recientemente que deberíamos empezar a cobrar impuestos a los robots.

Si un robot hace lo mismo que una persona, lo lógico es pensar que tribute de forma parecida

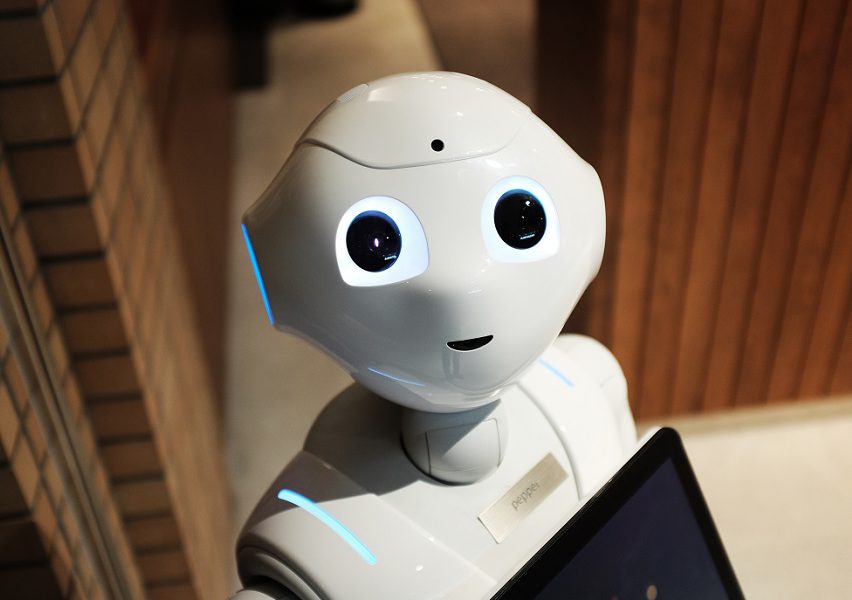

Se trata de una idea interesante. Hasta cierto punto, el concepto de este impuesto es un simple reconocimiento de la realidad alterada en la que vivimos. Con la inteligencia artificial, el aprendizaje de las máquinas, los asistentes digitales, los bots (programas de “conversación automatizada”), las máquinas están asumiendo características humanas. Las personas y ordenadores se están fusionando de alguna manera. Si los robots van a hacer el trabajo de los humanos –y, por consiguiente, llevarse sus ingresos–, tiene sentido que paguen impuestos. “Ahora mismo, si un empleado realiza un trabajo en una fábrica con un valor de 50.000 dólares, esos ingresos se gravan, se les aplica el impuesto sobre la renta, la seguridad social, todas esas cosas”, señala Gates. “Si un robot hace lo mismo, lo lógico es pensar que tribute de forma parecida”.

Aquí entra en juego un segundo principio económico. La teoría económica sostiene que los impuestos pueden desincentivar determinados comportamientos. Si se quiere reducir cierto tipo de actividad, hay que aumentar el coste de manera artificial, añadiéndole una tarifa. Esta es la idea de fondo de los esfuerzos por elevar las tasas sobre el tabaco, las bebidas azucaradas, la comida rápida o las emisiones de carbono.

Con el tiempo, la sociedad se ajusta a los saltos tecnológicos: durante varias décadas en los siglos XIX y XX, millones agricultores encontraron un trabajo mejor pagados en las fábricas y los servicios. Pero la tecnología y las economías de escala han multiplicado velocidad de los cambios. Existen una lógica preocupaciones nos falta capacidad para gestionar las consecuencias sociales de, por ejemplo, eliminar cientos de miles de empleos de camioneros u operarios de almacenes en el plazo de unos años. Y aquí un impuesto podría hacer de freno. En palabras de Gates, “si encarecemos la automatización su velocidad de desarrollo será más lenta”, y daría a la sociedad más tiempo para averiguar cómo afrontar esta transición.

El primer argumento me parece más convincente que el segundo. Hemos decidido financiar las actividades del gobierno y de la seguridad social, en la que prácticamente todo el mundo confía, a través de impuestos sobre el trabajo y la renta. Y, aunque en el futuro trabaje menos gente, la necesidad de financiar los servicios sanitarios y las pensiones de jubilación seguirán presentes. Y, por eso, tiene sentido que quienes se estén beneficiando de un trabajo –en este caso, los robots– paguen al Estado.

Pero no estoy seguro de que imponer costes más elevados en el despliegue de los robots (o del software que pueda automatizar los procesos y el trabajo) vaya a actuar como fuerza compensatoria. Vinnie Mirchandani, un analista que escribe acerca de tecnologías disruptivas, argumentaba en un reciente artículo de strategy + business que, históricamente, la sociedad ha construido mecanismos que ralentizan la adopción de las nuevas tecnología –por ejemplo, la regulación–, operadores que luchan en contra. Pero, dada la velocidad a la que las compañías tecnológicas son capaces de reducir los costes de producción y distribución y de llevar la innovación a gran escala, hacer la tecnología marginalmente más cara haría poco para ralentizar este crecimiento.

Otros artículos sobre Inteligencia Artificial en Ideas PwC: