La proliferación de noticias sobre empresas que anuncian sus planes para hacerse con el control de partes de sus negocios que, hasta ahora, eran gestionadas por otros, parece estar apuntando a un resurgir de la integración vertical en las compañías. En noviembre, Ford hizo pública una alianza con GlobalFoundries para el desarrollo y la producción de sus chips. El pasado verano, Home Depot fletó su propio barco contenedor, e IKEA, para no quedarse atrás, está comprando sus buques de transporte y contenedores.

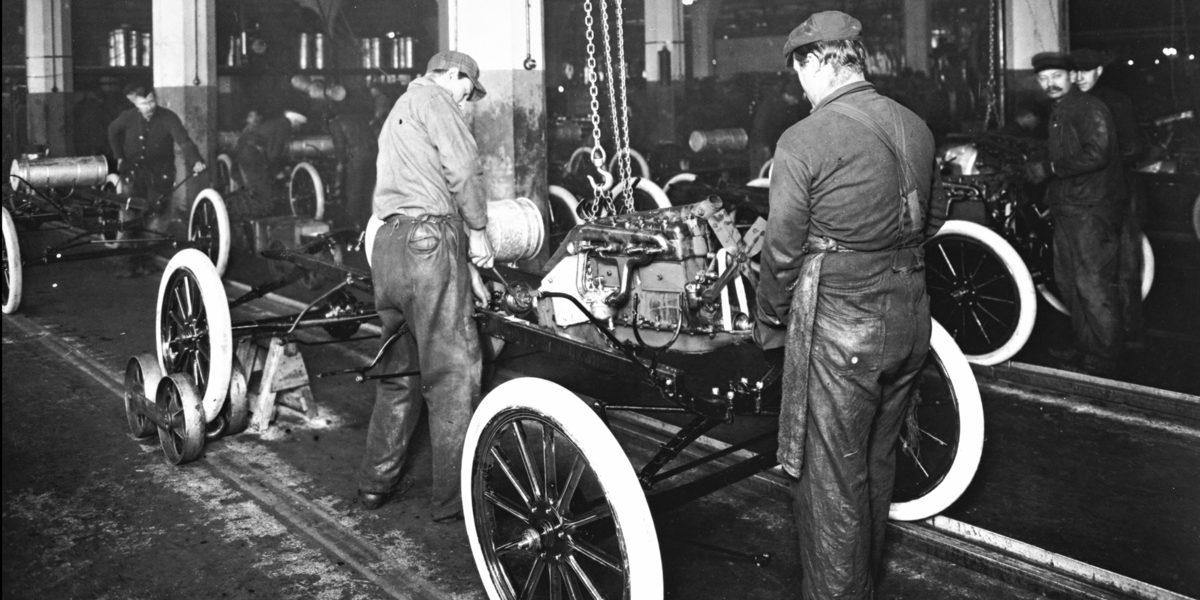

La integración vertical es uno de esos conceptos que se enseñan en las escuelas de negocio como un paso fundamental en el desarrollo del capitalismo industrial, junto con la cadena de montaje. Solo citarlos nos trae recuerdos, en tonos sepia, de los grandes conglomerados industriales que se crearon hace un siglo, gracias al desarrollo de la máquina de vapor, el acero y la electricidad.

La idea que subyace tras la integración vertical es que tiene sentido cuando una compañía quiere controlar la mayor parte posible de los eslabones de su cadena de valor. En el momento en el que algo se movía en la cadena de producción -desde la extracción de la materia prima hasta su procesado, desde el diseño al ensamblaje de las piezas, desde la terminación del producto a su distribución-, alguien perdía parte de su margen de beneficio. Si eres una compañía súper competitiva, una máquina extremadamente eficiente, la integración vertical te ofrece una doble ventaja: puedes reducir los costes, que tu producto sea más accesible para más los consumidores y, al mismo tiempo, quedarte tú con esos beneficios.

La integración vertical puede ser especialmente útil para aquellas compañías que quieran crear una experiencia de consumo superior

La integración vertical fue la clave de muchos de los mayores éxitos industriales de Estados Unidos. A finales del siglo XIX, la Standard Oil de John D. Rockefeller era, por supuesto, propietaria de los pozos petrolíferos, pero, también, fabricaba los barriles de madera en los que se almacenaba el crudo, así como los vagones y los oleoductos que los transportaban a las refinerías, que también eran propiedad de la compañía. La Standard Oil era, incluso, la dueña de las gasolineras donde repostaban los vehículos. La integración vertical alcanzó su apogeo una generación más tarde, con Henry Ford. Su obra maestra, la planta de montaje de 2.000 acres en River Rouge, transformaba las materias primas en coches en 41 horas. Tenía su propia central eléctrica y fabricaba su propio acero. Ford acabó montando plantaciones de caucho en el Amazonas, donde construyó una ciudad industrial a la que llamó Fordlandia.

Durante el siglo pasado, la integración vertical se redujo a la mínima expresión. Rockefeller amasó tanto poder que el Gobierno acabó con la Standard Oil Company and Trust en 1911, y Ford terminó por abandonar el negocio del caucho y del acero. A medida que las tareas y funciones se fueron especializando, las empresas se dieron cuenta de que tenía sentido dejar que los proveedores se encargaran de innovar y de competir para mantener los costes bajos.

Entonces llegó la globalización. En todo el mundo surgieron nichos de especialización y centros de producción. A menudo en lugares en los que la mano de obra era barata, como la electrónica en Asia, la textil en Bangladesh, la de piezas de automoción en México o la tecnológica en la India. Mediante la subcontratación, las empresas se beneficiaban de esos bajos costes de la mano de obra (normalmente, sin tener que afrontar sus consecuencias sociales).

En las últimas décadas, las empresas con pocos activos se han convertido en algo sin parangón: centrarse en la experiencia de usuario, en la marca, en la gran idea que la hace diferencial y dejar que otros se ocupen de temas tan complejos y espinosos como asegurarse los suministros, contratar al personal y transportar las mercancías. El mercado, como por arte de magia, te suministraba todo lo que necesitabas a unos precios atractivos, especialmente si eras una empresa muy grande.

Esto ha funcionado fantásticamente bien hasta que ha dejado de hacerlo. La COVID-19 ha causado estragos tanto en la oferta como en la demanda. Los hábitos de consumo han cambiado de la noche a la mañana, muchas empresas y sectores tuvieron tres meses de crecimiento anticipado en cuestión de semanas. Esto ha supuesto un reto para las cadenas de suministros de todo tipo de productos, desde las cintas de correr y las mascarillas quirúrgicas hasta la levadura o las sillas de oficina. Ahora, la inestable recuperación económica hace difícil prever cuál será la demanda dentro de tres meses y, mucho menos, dentro de un año.

De repente, grandes empresas de todo el mundo se han dado cuenta de que ya no se podían fiar del mercado que les había proveído de todo lo que necesitaban. Los fabricantes de automóviles no pueden conseguir chips, las tiendas de alimentación, ketchup, los fabricantes de bicicletas no tienen espacio en los buques contenedores, los barcos de transporte no encuentran puertos en los que atracar, y las plataformas de comercio electrónico no consiguen camiones vacíos para distribuir sus productos. De repente, las compañías están viviendo la escasez de suministros.

Muchos de los movimientos empresariales que estamos viendo son, fundamentalmente, defensivos: una respuesta a corto plazo a la escasez agobiante. A largo plazo, los fabricantes de automóviles preferirán no estar en el negocio de los chips, que exige grandes inversiones de capital, y las mega empresas de bricolaje y del hogar no pretenderán convertirse en magnates del transporte. Cuando se solventen los problemas en las cadenas de suministro uno sospecha que las empresas volverán a su situación anterior.

Pero, quizá, merezca la pena darle una vuelta de tuerca más a la integración vertical. Por un lado, puede darte un mayor control sobre tu propio destino y, por otro, puede ser especialmente útil para aquellas compañías empeñadas en crear una experiencia de consumo superior. Por ejemplo: Amazon, que lleva años construyendo sus capacidades logísticas propias -almacenes, flotas de aviones y de camiones, etcétera-.

En 2019, entrevistamos a John Foley, CEO de Peloton, que describía cómo su empresa se abrió camino hacia la integración vertical. Inicialmente, su intención era solo la de crear un software para bicicletas estáticas. Pero, finalmente, se dieron cuenta de que si querían crear un experiencia de cliente óptima tendrían que construir sus propias bicis, desarrollar la cadena de tiendas para venderlas, formar a los equipos de entrega para el montaje y contratar a los monitores para animar a la gente a usarlas.

A medida que las disrupciones siguen impactando en las cadenas de suministro, las compañías que no tengan en cuenta las posibles ventajas de la integración vertical corren el riesgo de encontrarse, de repente, dando pedales como posesas pero sin moverse del sitio.